Elephant Man

Humanité trompeuse

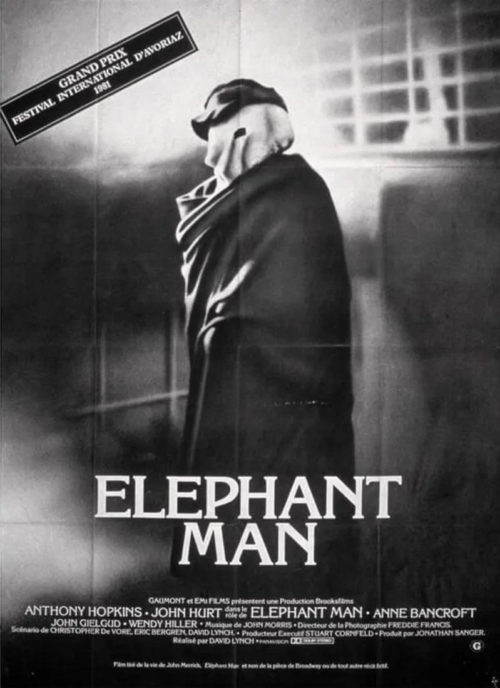

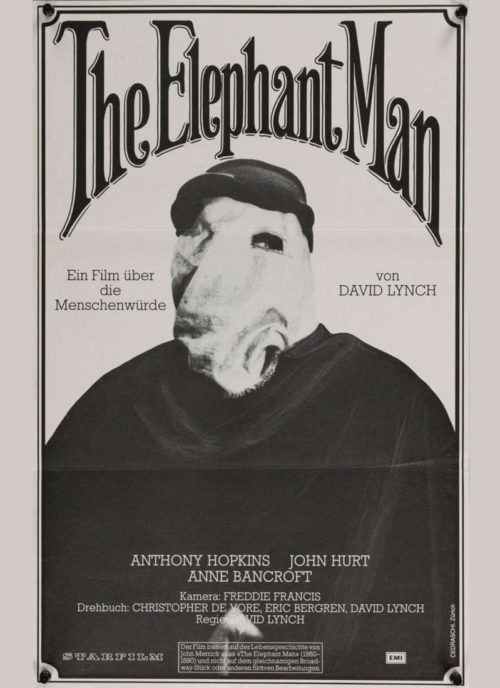

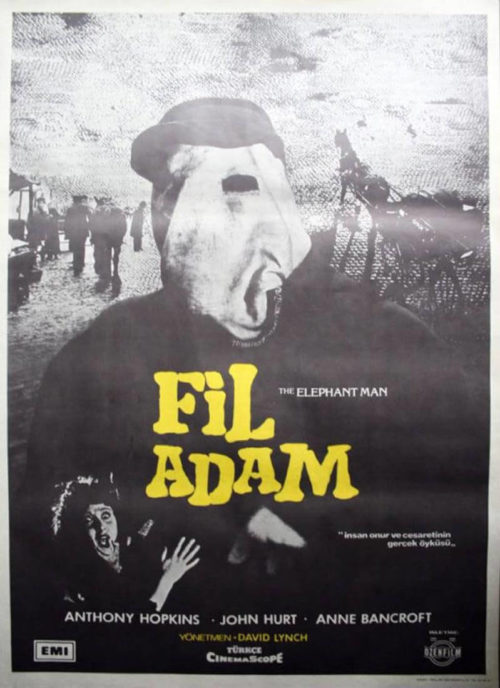

Juin 2020. L’humanité entière vient de traverser un des épisodes les plus dingues de son histoire. Comme nombre d’entre nous, êtres humains, les cinémas se sont confinés et ont laissé durant trois mois leurs écrans totalement blancs dans des salles plus obscures que jamais. Un des plus grands films de l’histoire retrouvait le chemin des salles pour une réouverture tant attendue, un film débordant d’humanité, de monstruosité, un film en noir, blanc et gris. L’affiche, identique à celle de 1981, montre un personnage masqué, cagoulé plutôt. Un artifice pour cacher à la vue de tous une créature immontrable, innommable? Le revoir après tant d’années est un véritable choc, tant le film de David Lynch a gardé une puissance, une justesse et une beauté indéniables.

Réalisme sûr

Après l’expérimental Eraser Head, David Lynch se voit proposer par Mel Brooks la réalisation d’Elephant Man. Film de commande assurément, mais résolument personnel qui, dans un réalisme historique, se permet de lorgner vers le surréalisme qui renvoie à sa première œuvre. Ces deux films fondent le premier socle d’un artiste qui déploiera au fil des décennies à suivre des thématiques et obsessions nombreuses. Parmi elles, la monstruosité élégante, l’humanité terrifiante, la mère absente, l’onirisme, les symboles, l’étrangeté… Dans un équilibre fragile où le son et la musique parviennent parfois à prendre le dessus sur les images et savent rendre inquiétants une fleur ou un objet, Lynch sait aussi nous faire aimer la laideur, la folie et la marginalité…

Monstre de foire

Le film s’ouvre sur le regard d’une femme. Un portrait banal, une beauté quelconque. Une photographie joliment encadrée. Le visage prend vie et se voit remplacé par des silhouettes d’éléphants. Menaçants, les pachydermes s’en prennent à la jeune femme, dont les cris se confondent aux barrissements sourds. Cette introduction, entre surréalisme et onirisme, s’amuse à nous donner une vision réduite de ce que l’on s’attend à voir, à l’instar de ce titre de foire qu’est Elephant Man.

C’est dans un cirque londonien que les spectateurs les plus curieux viennent contempler les spécimens les plus étranges, les freaks qui dérangent et fascinent à la fois. Ce « No entry », surplombant un rideau brillant si attirant, n’arrête pas le pas empressé de ce gentilhomme élégant (Anthony Hopkins), coiffé d’un haut-de-forme, et c’est avec un plaisir non dissimulé que nous le suivons, précédés de peu par la police.

Dans cet univers de coulisses qui se dévoile, on croise quelques communs phénomènes, une femme barbue, des sœurs siamoises,… Au bout de ces méandres, un homme est menacé d’expulsion par les autorités. Son crime ? Exhiber un monstre ! Ce fameux homme-éléphant qui semble bien trop monstrueux et ne peut décemment être montré au public. L’homme, tremblotant, de peur ou d’abus d’alcool, défend son freak comme un père. « Mon trésor… ».

Spécimen anatomique

Soulagement ou frustration ? Le sentiment qu’on peut ressentir est pluriel. Lynch distille les informations sur cet homme-animal, pour mieux nous préserver, nous donner l’occasion de fuir, ou au contraire nous faire saliver ? Le personnage élégant que nous suivions n’est autre que Frederick Treves, chirurgien de renom qui recherche secrètement « un ami », « rien d’important ». C’est dans le Londres du XIXème siècle magnifiquement reconstitué, transpirant, fumant, inquiétant, odorant, éclairé au gaz et rythmé par ces machines infernales modernes, qu’il va le trouver. Cette séance privée, où l’homme éléphant nous est dévoilé brièvement mais plutôt distinctement, est marquante. Homme ? Bête ? Monstre ? Mascarade ? La réaction du médecin, médusé, en dit long. Il reste sans voix, et une larme vient même à couler sur sa joue. La terrible réalité dépasse l’entendement… Nous sommes bel et bien face au jamais vu.

Ce premier regard posé ne permet qu’un jugement physique. L’entrevue suivante, dès le lendemain, se fait au travers d’une cagoule, qui ne dévoile de lui qu’un œil. On découvre sa démarche tordue, bancale, guidée par une main tout à fait valide tenant une canne.

Le médecin lui parle sans savoir s’il est compris, exprime ses intentions (examen, étude anatomique…) sans attendre de réponse. La créature a changé de propriétaire, et c’est devant un nouveau public qu’elle est exhibée. Le corps médical découvre enfin ce que leur homologue leur cachait jusqu’à présent. Le corps difforme, pour la première fois, est présenté comme un homme, portant un nom, John Merrick, âgé de 21 ans, mais rapidement comme un spécimen, un spécimen dénaturé jamais vu auparavant. La description médicale, habilement filmée en ombre chinoise, ne fait qu’accentuer notre imaginaire, mais crée un malaise, tant le sujet est dévoilé à l’assistance dans ses moindres détails, sans égard d’intimité… Treves l’estime même « idiot congénital », en louant Dieu qu’il ait raison.

Le rideau se ferme, le public applaudit… chacun rentre chez soi.

Monstre d’humanité

Le retour chez Bytes, son propriétaire, est plus violent que jamais, et c’est en piteux état que le docteur le ramène à l’hôpital, lui réservant une chambre sous les combles, avec vue sur le clocher de la cathédrale St-Philip. L’homme de science va déceler le potentiel de ce patient exceptionnel, doué de parole, de mémoire, de réflexion, mais surtout d’humanité, de grâce, de sensibilité. Toutes ces qualités qui font défaut à beaucoup d’êtres dits normaux. Les paroles qu’il exprime se font à travers une voix si douce qu’elle en fait disparaître le monstre.

John Merrick devient une personne dont on parle dans les journaux, que la haute société souhaite rencontrer. Le Docteur Treves le présente à sa femme (Hannah Gordon). C’est l’occasion d’une scène débordante d’émotion où cette dernière cache non sans peine son malaise, tout comme John ne peut s’empêcher de pleurer son bonheur. Toujours ce premier regard, si difficile à appréhender, si difficile à maîtriser… Dans les instants qui s’en suivent, c’est la famille qui est au cœur de la discussion, les enfants, la mère… Cette mère si belle aux yeux de John, un ange idéalisé, dont il imagine qu’il l’a profondément déçue.

La Belle et la Bête

John rêve de dormir comme une personne normale, comme cet enfant dans son lit représenté sur un dessin qui décore le mur de sa chambre. Rêver de dormir, lui qui ne peut s’allonger sous peine d’étouffer… Guérir ? Il n’en est pas question… Aimer ou être aimé ? Peut-être un peu, en tout cas y croire n’est pas interdit… Dans ce défilé de rencontres mondaines, comme des séances privées pour un nouveau public, Mrs Kendal (Anne Bancroft), célèbre actrice, semble voir au-delà des apparences, au-delà du masque qu’elle a l’habitude de porter sur scène. Ou alors le porte-t-elle mieux que quiconque ? Pourtant, dans cet échange de vers de Roméo et Juliette du livre de Shakespeare qu’elle vient de lui offrir, il est difficile d’y voir de la comédie. Les personnages amants sont interprétés par cet homme et cette femme avec une véracité incontestable. Elephant Man devient Roméo.

La peur du Monstre

Dans ce qui semble être une nouvelle vie heureuse pour John Merrick, la nuit et ses dangers lui rappellent que rien ne peut être simple pour lui. Dormir est un fardeau. Mais faire face à cet odieux gardien d’hôpital en est un plus terrible encore. Ce monstre, à son tour, s’improvise organisateur du spectacle nocturne et fait visiter à ses acolytes de bar la terrifiante créature contre un joli magot. La peur est de retour chez John. John a peur de ce monstre humain. Lynch a pris le temps de nous dévoiler sa belle créature, de nous la faire aimer, il la filme de plus en plus proche, jusqu’à nous montrer ses rêves. Dans cette séquence, c’est un cauchemar que nous découvrons. Les cris des machines font échos à ceux des éléphants du début du film. Des hommes se tuent à la tache sur ces mécanismes répétitifs, l’un d’eux s’emparent d’un miroir et le dirige vers nous, spectateurs, et c’est le visage de John qui s’y reflète. Il hurle de peur. Les nuages sombres envahissent l’écran, l’éclaircie ne semble pas être pour tout de suite…

Le visage de John questionne celui qui le voit et lui renvoie une image plus vraie que nature. Et plus on s’y reflète, plus la vérité devient éclatante. Le Docteur Treves se rend compte qu’il n’est pas loin d’être un nouveau Bytes. Vaut-il vraiment mieux que lui ? A sa manière, ne profite-t-il pas de John pour son propre intérêt ? Par accord de la Reine, John devient officiellement et définitivement locataire de l’hôpital de Londres. Merrick atteint enfin le statut de citoyen anglais !

Mais la peur revient lui rendre visite sans crier gare pour une nuit d’enfer où tel un pantin, il est enrôlé dans une danse macabre par des hommes et des femmes, que l’alcool, la débauche et la haine ne suffisent plus à assouvir. Il est moqué, brusqué, et ce cauchemar qui hantait ses nuits devient réalité. Il hurle devant son reflet, mais c’est de peur uniquement. Bytes est de la partie, il peut enfin récupérer son trésor. Le rêve s’achève, retour à la case départ, à Paris cette fois, où John, freak parmi les freaks, retrouve la place qu’il semble mériter.

Freak show must go on

Bytes, ni père aimant, ni propriétaire soigneux, mais tortionnaire violent, monstre vivant, semble vouloir user son « terrible Elephant Man ». Cette ultime nuit, où John devient voisin de cage de singes sauvages, décide ses amis freaks à le tirer de là. Dans une atmosphère gothique qui lorgne du côté de Tod Browning, John est emmené loin de son bourreau. Une fumée noir emplit l’écran, c’est le bateau qui va le transporter jusqu’à l’Angleterre. Puis la fumée blanche d’un train qui le déposera à Londres. La ville qui l’a vu naître.

L’accueil terrifiant qui lui est réservé donne l’occasion d’une des scènes les plus émouvantes du film, laquelle, si ce n’était pas déjà arrivé plus tôt, tirera une larme aux plus durs d’entre vous. Traqué jusque dans les toilettes de la gare, son ultime cri de défense lui fait déclarer « Je ne suis pas un animal ! Je suis un être humain ».

Happy dead end

Par chance, les derniers moments de sa vie feront partie des plus heureux. Il verra ainsi son premier opéra comme spectateur dans le théâtre de sa Juliette, Mrs Kendal, lui qui si souvent était le spectacle. Les thèmes et personnages qu’il voit sur scène le renvoient à sa propre vie, lui tendant un miroir de strass et de paillettes.

Pour ne plus quitter cet enchantement, cette vie enfin devenue rêve, autant y plonger. Son œuvre est accomplie, sa cathédrale de papier, qu’il a assemblée des semaines durant, est achevée… Et pour se rapprocher un peu plus de l’humanité qui lui manque, John s’en va rejoindre les étoiles à sa manière, tel un enfant, pour retrouver sa mère qui lui murmure « Rien ne mourra ».

Aussi incroyable que cela puisse paraître, aucun Oscar ne récompensa ce film monstre, adapté de la biographie du docteur Treves, malgré 10 nominations ! Heureusement que les festivals plus décalés surent reconnaître la grandeur de cette œuvre : il obtint en 1981 le grand prix du festival du film fantastique d’Avoriaz. Tout comme j’ai pu dire de ce portrait de femme au début de ce texte qu’il s’agit d’une beauté quelconque, elle est pourtant la femme la plus belle du Monde pour John Merrick. Magistralement interprété par John Hurt sous le maquillage de Christopher Tucker, ce film unique est une étoile parmi les plus brillantes dans le firmament d’Hollywood, même dénué de ces quelconques statuettes.

Quelle belle écriture transcendée par l’émotion et la sensibilité ! Analyse juste et approfondie d’un film bouleversant qui ne laisse personne insensible. C’est bien de le faire revivre