Babylon

Dans le ventre de Hollywood

Damien Chazelle choisit un titre lourd de sens pour raconter son «Il était une fois à Hollywood» à lui. Mêlant faits réels et inventés, voire fantasmés, il s’inspire fortement des ouvrages de Kenneth Anger, cinéaste (Scorpio Rising) et auteur du livre Hollywood Babylone en 1959 (ainsi que d’une suite, Retour à Babylone, en 1986). Le cinéma des années 1920, nouvel Eldorado créatif et lucratif, y est décrit comme un monde à part, symbole de rêve où tout peut se réaliser à l’écran. Hollywood va rapidement devenir un symbole de puissance et de décadence, à l’instar de la cité biblique éponyme.

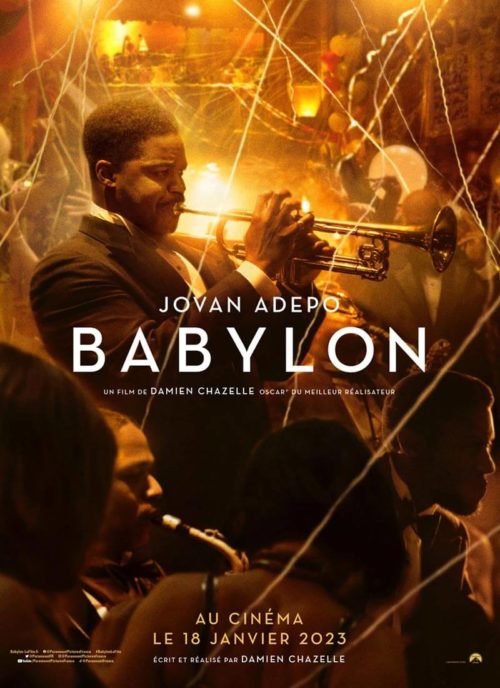

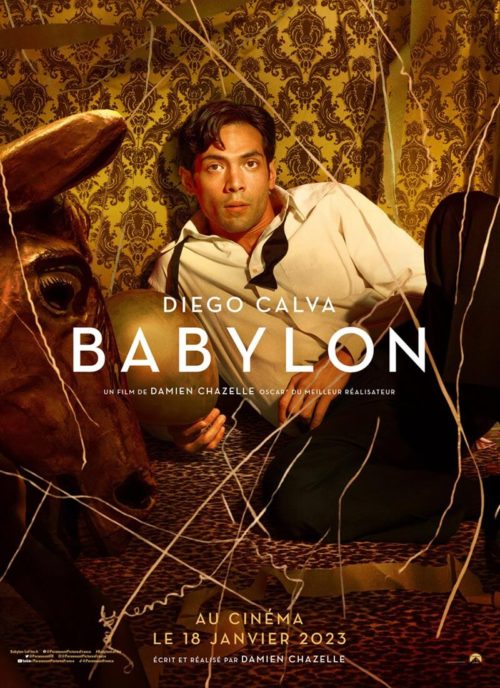

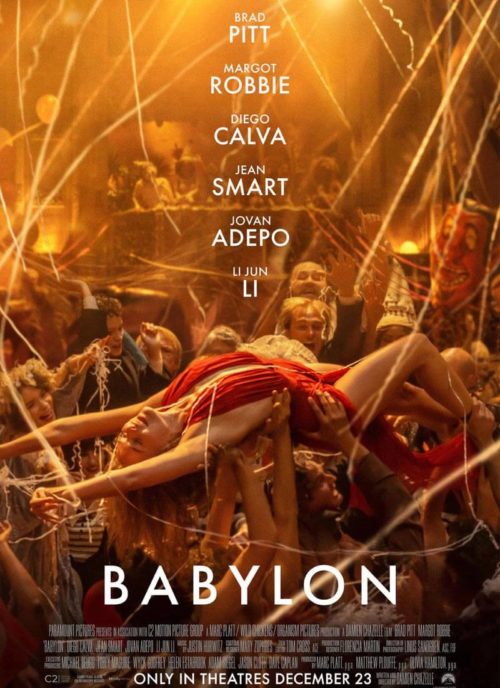

Le réalisateur entreprend, dans cette fresque ambitieuse, de mettre autant la lumière que l’ombre sur cet art mineur né à la fin du XIXè siècle et qui, dès les années 1920-1930, période racontée dans le film, déchaîne les passions du public et suscite les rêves de gloire les plus fous pour des jeunes gens désireux de participer à “quelque chose d’énorme”. A travers les destins de Nellie (Margot Robbie), Manny (Diego Calva) et Jack Conrad (Brad Pitt), Damien Chazelle raconte sa vision du système hollywoodien en marche, côté pile et côté farce.

Naissance d’un système… digestif

Dans les tous premiers instants du film, une énergie déborde de l’écran pour nous submerger et nous happer sans relâche. La magie d’un spectacle pur nous est proposée. Un divertissement inaugural dont l’intention n’est autre que de provoquer des émotions intenses et multiples (la surprise, le rire, la peur, le dégoût…), presque enfantines, qui nous replongent dans une époque révolue où le cinéma se dessine encore, s’apparente à de l’artisanat doublé d’illusion inspirée du cirque et du théâtre, avant qu’il ne devienne une industrie. La première scène de Babylon pose le ton. Un éléphant est transporté dans un fragile camion par deux mexicains, en route vers une fête orgiaque donnée un peu plus loin où tout le gratin de l’industrie cinématographique s’est donné rendez-vous. Leur parcours ne se fait pas sans encombres, et leurs péripéties mêlent peu à peu tragique et comique de situation digne de Chaplin et nous sont livrées comme un premier tour de manège par Damien Chazelle. Gravir cette colline devient un terrible chemin de croix qui va être ponctué par l’expulsion de l’anus de l’animal d’un torrent de merde interminable sur l’un des pauvres immigrés. Ce moment tout en délicatesse s’avèrera une terrible métaphore pour le reste du film…

Spectacle total

La suite du film nous invite à passer d’une attraction à une autre, à démultiplier les émotions, nous rappelant la magie dont est vraiment capable le cinéma à partir de “simples” images fixes projetées sur un écran. Un art (reconnu depuis) pouvant combiner (quand il le veut) divertissement et profondeur. Tous les genres ou presque vont être honorés (la comédie, l’action, le drame, le policier, le chevaleresque, la romance, la comédie musicale…), soit dans l’histoire qui nous est racontée à proprement parler, soit à travers des scènes de tournages reconstitués. Des films dans le film, qui contribuent à démultiplier les sensations et à nous dépayser un peu plus dans ce voyage temporel.

Le cinéma encore muet des années 1920 nous est montré de manières didactique, épique, technique, artistique, artisanale. Un univers passionnant où fourmillent les idées, les moments d’improvisation, le stress de l’organisation, des aléas de la météo ou de la technique.

Le talent aussi se dévoile à travers le jeu de cette jeune actrice en devenir, Nellie LaRoy, qui s’autoproclame star, pleure sur commande, et se révèle être une comédienne hors du commun. Margot Robbie, qui l’incarne, est tout simplement bluffante.

Les nuances qu’elle apporte dans ces variations de scènes de larmes sont comme des clins d’œil à la façon dont le cinéma a pu et su se transformer au fil des décennies, créant peu à peu son propre langage et ses propres émotions.

Cet Hollywood qu’on nous montre là est semblable au rêve qu’il suscite à l’écran, la face visible qui lui donne des allures grandioses de monde idéal. Et c’est magnifique. Mais tout décor a son envers, et Damien Chazelle ne va pas nous le dissimuler…

Dark side of the Hill

En nous emmenant sur l’autre versant de la colline, dans les zones d’ombre et même les tréfonds de la ville/studio, Damien Chazelle va nous extraire de ce rêve trop beau pour être vrai. De ce mythe auquel on aurait aimé croire, ces étoiles auxquelles on aurait aimé s’accrocher. Ces acteurs et actrices, des hommes et des femmes propulsés stars sur celluloïd, surexposés, servis au public jusqu’à satiété, digérés, peu à peu oubliés puis remplacés… Les protagonistes Nellie, Manny et Jack personnifient à eux trois cette machine hollywoodienne que l’on connaît bien si on n’est pas dupe. Leurs itinéraires représentent respectivement l’espoir, le rêve américain et la désillusion. Tandis que certains accèdent au monde du cinéma par la petite porte sans trop d’espérance (Manny), d’autres décrètent y avoir leur place naturellement, sans même l’ombre d’un doute (Nellie). Le vieux Jack, vedette incontestable du muet depuis des années, accuse mal le passage au parlant et prend peu à peu conscience de son éphémérité. Lui qui s’imaginait éternel et qui voyait dans le cinéma un art majeur en devenir, est condamné à rester cantonné dans des rôles de héros romantiques, loin de l’ambition qu’il visait.

Amour du cinéma

Babylon parvient à nous rappeler, en tant que spectateurs, que le cinéma bien écrit, bien tourné, bien rythmé est une expérience qui vaut le détour, particulièrement en salle. Son film déborde d’ambition, à la démesure de son sujet, tristement récompensé par un échec public impitoyable aux States (20 millions de recettes pour 80 de budget). Un échec public mais sûrement pas artistique. Un destin presque prévisible qui illustre la triste réalité des œuvres filmées qui n’ont parfois comme alternative que celle d’être un produit commercial ou un film d’auteur, mais rarement les deux. L’entre-deux déroute souvent le spectateur américain, qui boudera aussi la déclaration d’amour de Steven Spielberg, The Fabelmans, un de ses meilleurs films et plus gros revers. Contrairement à la France, qui sait apprécier ce savant dosage entre l’art et le divertissement et fait souvent honneur à ces hommages grinçants au cinéma.

Comme pour rappeler au spectateur le bonheur (ou son illusion) de venir dans les salles pour y voir un film sur grand écran, Damien Chazelle appuie un peu trop son propos sur la fin, qui prend des airs de promotion. Mais sa déclaration d’amour démesurée est trop sincère pour la critiquer. Si sa fin clipesque, citant en un florilège d’images des œuvres marquantes, atteint son but et redonne l’envie aux gens de délaisser certains soirs leur canapé et les plateformes télévisées, peut-être aura-t-il contribué à éviter l’effondrement de cet art qui, à plusieurs reprises par le passé, a dû affronter des crises et su se renouveler. Avec Whiplash, puis La La Land, il nous rappelait combien le cinéma et la musique vont (depuis longtemps) très bien ensemble et devenait le plus jeune réalisateur à gagner l’Oscar de meilleur réalisateur. Conscient de son talent, il est aussi lucide du système dans lequel il navigue, dépendant du succès et de l’argent de producteurs pour continuer son œuvre. Peut-être trop sûr de lui avec Babylon, le miroir qu’il tend à l’industrie n’a pu que lui déplaire. Le mauvais résultat au box-office le place dans une situation embarrassante. Il aura en tout cas donné le meilleur de lui-même et de ses acteurs (Margot Robbie est juste incroyable, Brad Pitt est très touchant dans son rôle d’acteur en fin de carrière) pour accoucher d’un film unique. Une fois digéré, espérons que cet échec n’aura pas tari son appétit de création. Hollywood aime les auteurs comme Tarantino tant que ceux-ci sont synonymes de succès. Mais gare à ceux qui oublient que les notions de budget et de rentabilité font partie de la chaîne alimentaire, ils pourraient vite être dévorés tout cru.

J’ai beaucoup aimé ce film la lumière les décors la musique les costumes tout est génial et Brad toujours égal à lui même formidable de drôlerie, tragique à la fin, Margot géniale , je ne comprends pas ce rejet des USA envers leur propre industrie